廊下側の後ろから二番目の席は、ほぼ対角線上にある、窓際の一番前にいる彼を観察しやすくて、私のお気に入りの席だ。

「森ー。森海ー。ここの訳」

その後三回、先生は彼の名前を呼んだ。ようやく自分があてられていることに気がついた森くんは、ぬらりと立ち上がる。

「わかりません」

たったそれだけを言うためだった。先生は呆れて彼を座らせると、他の生徒に答えさせるために、名簿を眺めた。

教師だって人間だ。ハキハキ望みの答えをくれるお気に入りの生徒もいるだろうが、バランスよくクラス全体にあてなければならない。

「相変わらずね、シンカイギョ」

隣の席のエリが、こっそりと話しかけてきたので、ただ微笑んだ。それから、「ちゃんと授業聞かなきゃ」とはぐらかす。

エリは唇を尖らせ、メイクで強調された目を、ぎらつかせ、渋々といった表情で前を向いた。その瞬間、当てられていた。

シンカイギョ。森海。小学生で習う簡単な漢字二文字でできた彼の名前を音読して、それから彼がいつもぬぼーっとゆっくりした動きをしているのを指してのあだ名だ。

確かに森くんは、ぼんやりしている。特に古典の授業中は。でも、英語や数学のときは、猫背がちながらも、しっかりと授業に参加しているので、やる気がないわけではない。

ということを知っているのは、きっと私だけだと思う。冴えない男子の彼を、特別な目で観察している女子は、他にいない。

森くんとは、小学校が同じだった。中学は、学区が違ったから別だったけれど、高校で再会した。あっ、と思ったのは私だけで、彼は私の顔を見ても、何の反応もなかった。

私は森くんのことを、忘れたことはなかった。学校は別でも、ふと手持ち無沙汰なときに、空を見つめて、「そういえば、元気かな」と想いを馳せていた。

あれは、小学校六年生の学芸会だった。うちの小学校は学年によって出し物が決まっていて、六年生は劇だった。

ただ、その年になると真面目に劇をするのも馬鹿らしい、という感情が芽生えていて、配役決めは難航した。特に、主役のロミオとジュリエットの役。

『月村さんが、いいとおもいまーす』

言ったのが誰だったか、私は覚えていない。無理です、と言えればよかったのだけれど、すでに帰りの会の時間まで食い込んでいて、無言のプレッシャーがすごかった。ぎゅっと拳を握って、私は了承した。

最初は嫌々だったけれど、台本を覚えて練習をするうちに、楽しくなっていった。地味で大人しい自分が、貴族のお姫様の役で、一番目立つのだ。母も張り切ってドレスを作ってくれていたし、父もビデオカメラを新調した。

本番まであと一週間という日の練習で、クラスで一番可愛い女の子だったユキちゃんが、突然しくしくと泣き始めた。

彼女の手を握り、代弁するミクちゃんによれば、ユキちゃんは、「本当はジュリエットをやりたかった」のだと言う。

クラス中の視線が私に集中した。ユキちゃんと見比べているものまである。言いたいことはわかる。主人公は、可愛い女の子であるべきだと、主張しているのだ。

『舞台に出るのはユキちゃんでさぁ、舞台の後ろで、カナちゃんがセリフ言えばいいんじゃない?』

名案だ、とミクちゃんの提案にみんなが盛り上がる中、私は唇を噛みしめていた。

一度決まったからには、私がちゃんとジュリエットをやりたい。ここまで一生懸命に練習してきた。両親も楽しみにしている。

もう決定事項のように、ユキちゃんのジュリエットがいかに可愛らしいかという話をし始めた皆を諫めたのは、音響を担当する森くんだった。

『あのさ、なんで配役決めるときに、自分がやりたいって言わなかったの?』

普段無口な森くんの一声に、なぜかユキちゃんではなくて、ミクちゃんが言い訳をする。

『あ、あのときは恥ずかしくて言い出せなかっただけよ! わかるでしょ?』

『いやちっともわからん』

ばっさり切り捨てた森くんは、さらに続ける。普段何も考えてなさそうだと思っていた彼の顔が、途端に頭がよさそうに見えた。

『やりたいって言うだけで恥ずかしい奴が、学校中の生徒や親が見てる前で、演技なんてできんの? それに、月村さんのことなんだと思ってんのさ』

彼の言葉に、クラスの皆はばつが悪そうに、私から視線を逸らした。結局、ユキちゃんと交代する話も流れて、私は地味な顔立ちながら、ちゃんとヒロインを務めることができたのだった。

「はい、じゃあ次……月村。月村奏」

当てられた箇所は、主人公の少将が、姫君を想って詠んだ歌の部分だ。予習しているときに、すっかり共感してしまった。

どうしてロミオは、彼じゃないのかしら。

本番の舞台の上で、私はそう思っていた。

再会を機に、埋もれていた気持ちが、またゆっくりと芽吹いた。

私は今もなお、彼に恋をしている。

家に帰って、ノートパソコンの電源をつける。姉が新しいのに買い替えるというから、お下がりをもらったのだ。

スマートフォンも持っているけれど、ネットを使うのは、パソコンの方が多い。エリなんか、スマホのフリック入力を目にも止まらぬ速さでこなすが、私はどうしても、もたついてしまう。

いつも見るのは、高校生限定のSNSだ。変な大人もいないし、私は同じ高校の生徒にしか公開していないので、安心。

メッセージを表すアイコンに、一件通知が来ている。はやる胸を抑えられないまま、クリックして開いた。

私がメッセージのやりとりをしているのは、一人しかいない。

『カナさん。この間紹介してもらった本、読みました。雨を表す言葉って、こんなにたくさんあるんですね。日本語は本当に、世界の中でも豊かな言語だと思います。どうしても青空ばかり撮影してしまいますが、雨の日も、カメラを持ってでかけてみようかなあ』

勧めた本は気に入ってもらえたようで、ほっとした。あれこれ考えてよかった。

彼女との交流は、私が彼女の撮った夕焼け空の写真に、簡単なコメントをつけたところから始まった。

日記というには簡素な本文だったが、返信は言葉を尽くしたものだった。何度か写真を介したコメントのやり取りをして、今はダイレクトメッセージでの長文の応酬に移っている。

同じ高校の生徒であることしかわからない。私は「カナ」という名前と学年を公開しているが、彼女は「みつき」という名前と、クラゲのアイコンしか公開していない。

たぶん、三年生だと思うんだけれど。大人っぽくて、なんでも相談してしまうくらいだから。

『クラゲくんも、カナさんのことを覚えているんじゃないでしょうか。男子は男子同士でも、よお、久しぶりだな、で済ませるものだから。まして、カナさんみたいな可愛い女の子相手なら』

「可愛い、だって」

思わず、口に出してしまった。事実、そんなことはないのだけれど、顔を合わせたことのない彼女にそう言われると、なんだか自分が本当に可愛い女の子になったような気がして、胸がほかほかした。

クラゲくん、とはもちろん森くんのこと。とらえどころがなく、ふわふわしているのが、深海魚よりもよほど、彼みたいだ。みつきさんのアイコンを見ていて、ふと思いついたので、彼女に相談する際の仮の名前に選んだ。

なんて返事をしようかな。メッセージのやり取りが続くようなものにしなくちゃ。

三十分かけて書いたメッセージを、じっくりと五回読み直す。送信ボタンをクリックするときには、指がいつも緊張して震える。

まるで、恋をしているみたいだ。そう、私には今、二人の好きな人がいる。森くんは、長年の片思いの対象で、みつきさんは、憧れの女性。

方向性は違うけれど、二人とも好きなのだ。

無事にメッセージの送信が完了したことを確認し、ふぅ、と息をついた。

みつきさんは、いったいどんな人なのだろう。

登校すると、私の座席がなかった。代わりに座っている顔に、見覚えはなかった。他のクラスの子だと思う。エリは、顔が広い。

「おはよ……おはよう」

一回目は声がひっくり返ってしまったので、言い直した。そこでようやく、エリとその友人は、私の存在に気がついて、「あ、おはよー」と軽く挨拶をする。

「あたし、どけた方がいい?」

「あっ、ううん。大丈夫。私、これから職員室に行かなきゃならないから……」

慌てて、手を横に振った。廊下を歩いている途中で、担任に呼び止められたのだ。

本当は一息ついてから行こうと思ったのだけれど、他の教室から出張してきて、楽しく喋っている人をどかして座るほど、私の神経は図太くない。

「学級委員は大変ねぇ」

エリが興味なさそうに、やや刺々しい言い方で、そう呟いた。おそらく私が雑用を押しつけられていることに対して、憐れんでくれている、のだと思うことにする。

彼女は私の顔を見ず、鏡の中の自分の顔に夢中だ。マスカラを塗り、唇にグロスをつける。すっぴんのまま登校してきたのなら、そのままでいればいいのに。どうして机の上に化粧品を広げて、ここでメイクをするのだろうか。

「そうね。……エリ、ほどほどにしとかないと、また生活指導室に呼び出しになっちゃうよ?」

私に聞こえるように大きな舌打ちをした。びっくりした。何か機嫌を損ねたのか。

しかしエリが、「やれるもんならやってみなさいよぉ」と吠えたことで、天敵の生活指導の先生に対してだとわかって、ほっとした。

ほどほどに、ともう一度だけ注意してから、私は教室を出た。

担任の用事は雑用でしかなく、私じゃなくてもいい話だった。けれど、情けなく眉毛を八の字にして、「何人も声をかけたんだけど、誰も気づいてくれなくて……先生、そんなに声小さいのかな……」と言う担任を見ていたら、黙って請け負うしかなかった。

職員室と資料室を往復して、担任の用事は終わる。資料室は埃っぽくて、ぱたぱたとスカートを払った。

遅刻ギリギリの生徒以外は、もうだいたい教室に入っている時間帯、教室のある二階の廊下は静かだった。

教室の後ろの扉に手をかけたところで、ふと手を止めた。廊下側の生徒の声は、よく響いて聞こえる。

「ねぇ、エリ。やっぱやめときなよ」

「は? 止めるの? 今更ぁ?」

何かよくないことが起きている。様子を見て、やめさせなければならない。でも、どうしても手足が言うことを聞かなかった。嫌な予感がしたのだ。

「見てよ、これ! 『みつきさん、会いたいです』だって! みつきって誰? つか、女の名前じゃん? カナって、レズ?」

きもっ、と吐き捨てた。何を見られてしまったのか、わかった。スマートフォンやお財布は、制服のブレザーのポケットに入れて持ち歩いていた。でも、それ以外は鞄の中。

漁られたのは、スケジュールだけじゃなくて、日記も書いている手帳だ。誰にも見せないつもりのものだから、いろんなことが書いてある。みつきさんだけじゃない。森くんのことも。

ガラッ、バーン、と音を立て、扉を開けた。勢いがつきすぎて、戻って閉じてしまいそうになる。

エリとその友人が、こちらを見た。あからさまに「しまった」という表情をしたのは一瞬だけで、エリは開き直って堂々とふんぞり返った。

案の定、エリが手にしているのは私の手帳だった。鞄を漁られた怒りと、内面に触れられた羞恥で顔全体が熱い。

「……なんで」

エリとは、中学から一緒だった。クラスも毎年同じで、私が「エリちゃん」と呼んでいたら、ぎゅっと手を握って、「呼び捨てにしてよ。寂しいじゃん、カナ」と言ってくれたのだ。

金銭目当てではない。エリは私なんかよりもよほど、お小遣いをたくさんもらっている。私をからかうために、鞄の中身を漁り、弱みを握ろうとしたのだ。

友達思いのエリだが、そういうところが昔からあった。腹に据えかねたことがあれば、そうやって、からかう口実を無理にでも探す。

その度に諫めてきたが、まさか私に対しても。

現場を目の前にしても、信じがたく、早く取り上げなければならないのに、それができなかった。

はん、と鼻を鳴らした彼女は、私を睨みつける。

「あんたのさぁ、いいこちゃんぶってるとこがムカつくんだよ」

エリの言い分は、こうだった。

普通、ネイルを見せてきたときや、新しいピアスを買ったとき、ばっちりメイクをしたときは、「可愛いね」「めっちゃいい」と褒めるのが、友達なのだそうだ。

私みたいに、最初に「校則違反だよ」「また先生に怒られるよ」と言うのは、友達とは言えないのだそうだ。

「そんな……私は、エリのためを思って……」

「私のため?」

ふん、と彼女は鼻で笑った。

「自分のためでしょ? 同じクラスの不良生徒を、マジメな生徒に変身させましたー、って。点数稼ぎじゃん」

「ちがう!」

私の評定なんて、関係ない。先生たちの中で、エリの評価が下がるのが嫌なだけ。派手なメイクをしていても、勉強ができなくても、エリは、私の。

……私の?

「だいたいさぁ、日記なんて時代遅れなんだよ。手書きとか、ダッサ」

大事な友人だと思っていたのは、私だけだったのかもしれない。ふさふさの人工的に増やされた睫毛に縁どられた、カラーコンタクトの入った目は、明らかに私への悪意に満ちている。

悪意、というのが言いすぎならば、今まで溜め込んだストレスを、爆発させているとでも言おうか。

「か、返して」

声が震えたし、脳が沸騰したみたいに熱かった。泣いてんの、と笑われて、泣いてない、と首を横に振る。でも目の奥が痛くて、天を仰いで鼻を啜った。

「返してよ!」

溢れ出そうになった涙を押しとどめ、叫びながら、私はエリの手から手帳を奪った。そのままの勢いで、外へと走り出す。当然だけど、誰も追いかけてこない。

途中で担任とすれ違って、「月村!?」と呼ばれた気がするが、立ち止まらなかった。トイレに逃げ込んで、個室に入り、鍵をかける。

完全に一人になったところで、涙がどっと溢れてきた。ひっくひっくとしゃくりあげながら、スマートフォンを取り出して、SNSにアクセスする。

みつきさんに、メッセージを送る。

『ごめんなさい。助けて』

ただそれだけの、シンプルなSOSだった。カナというありふれた名前しか知らない彼女が、助けに来てくれるわけもないけれど、どうしても縋ってしまう。

トイレにいる間に、チャイムが鳴った。ショートホームルームが始まる。でも、出ていく気はなかった。

静かな校内に、突如としてドタバタという足音が聞こえた。それから、誰かの名前を呼んでいる、男の先生の声。

足音はこちらに近づいてきて……トイレの前で、止まった。

「カナ! さん!」

低い男の子の声がして、ドン、と扉を叩かれた……って、ここ女子トイレ!

心配してきてくれたのに、変態扱いされるのは可哀想だ。慌てて外に出ると、意外な人の姿があった。

「森、くん?」

涙混じりで変な声になった。森くんは私の手首を摑むと、強引に引っ張った。

「えっ、ちょ、ちょっと」

ぐいぐい力強く外に連れ出されて、私は抵抗することも忘れていた。

「あ、あの、森くん。どうして?」

「どうしてって、そんなの決まってるだろ」

小学生のときより、低くなった彼の声。でも、その色は変わらずに、思いやりに満ちている。

「大事な友達が助けを求めてるんだから、助けに行くのは当然だろ。そこがたとえ、女子トイレだとしても」

たまたまなのか、それとも用意周到なのか。彼もまた、ブレザーのポケットの中に、財布とスマートフォンを入れていた。

「だから、教室に戻らなくってもさぼれる!」

というのはどうかと思うけれど、森くんにいくら言っても聞き入れてくれなかった。

靴を履き替え、校舎の外へ。生まれて初めてのサボりだ。

そういえばエリは、メイクをしたりスカートを短くしたり、ピアスの穴を開けることはあっても、授業をサボることはなかった。

どう考えても、サボりの方が罪が重い。学生の義務の放棄だ。

電車に乗るやいなや、森くんは居眠りを始めた。降車する駅名だけ告げると、すとんと落ちるように、意識を沈めた。

好きな人に肩に寄りかかられ、こちらとしては落ち着かない。目的の駅までは、三十分以上ある。

どうしよう。ふと、みつきさんに変なメッセージを送ってしまったことを思い出し、「ごめんなさい。さっきのメッセージは、忘れてください」と送り直した。

送信ボタンを押した瞬間、森くんのポケットに入っているスマホが音を立てたので、びっくりする。なんてタイミングだ。

しかし森くんは、起きる気配すらなかった。

駅について森くんを起こし、連れられてきたのは、水族館だった。料金を支払って、中に入ってからも、彼はぐいぐいと引っ張っていく。

鮮やかな熱帯魚の水槽にも、イワシの大群にも目を向けず、かといって、イルカショーを行うプールに行こうというのでもない。

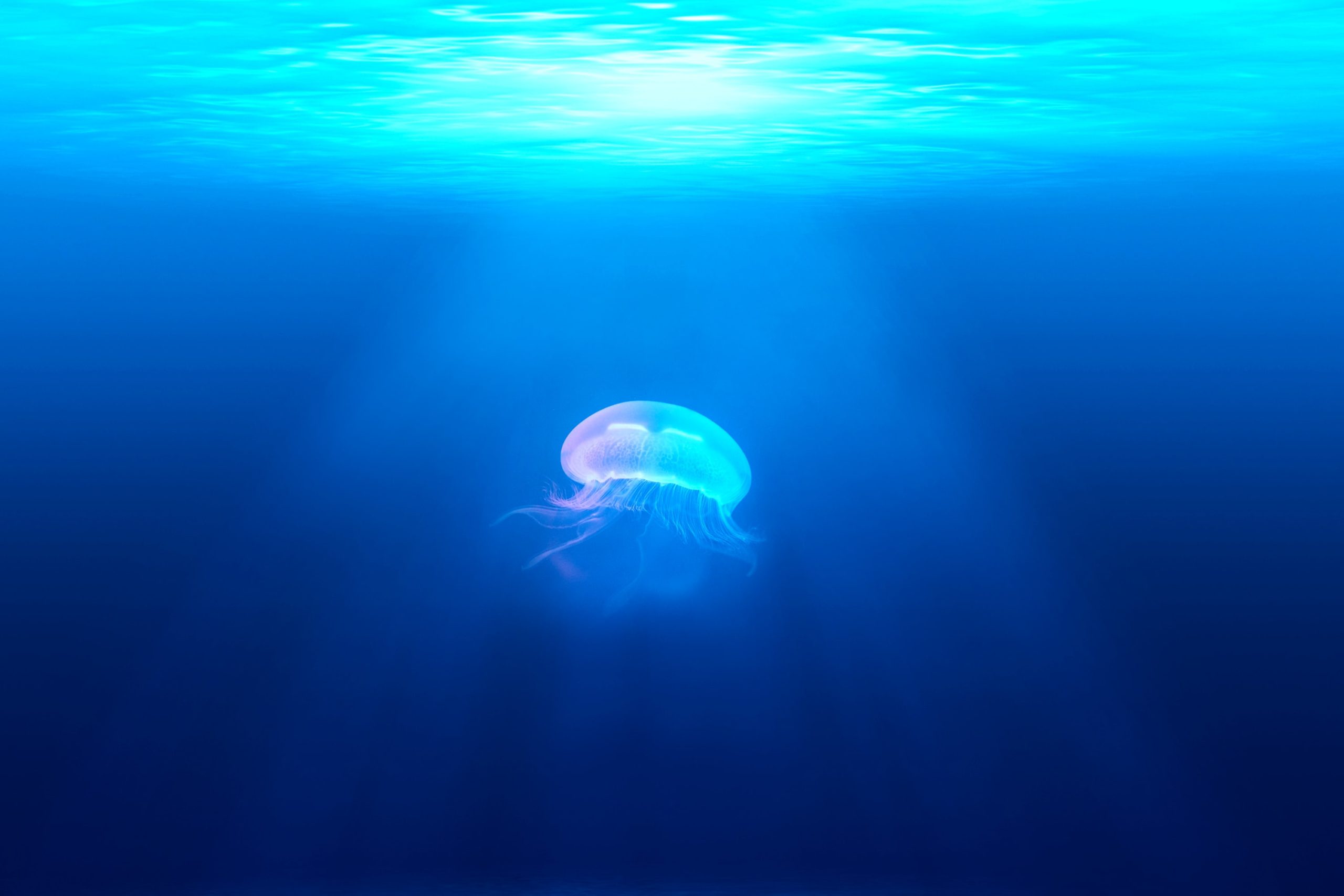

彼が私を連れていったのは、クラゲの水槽だった

目の前の水槽に浮かぶのは、丸くて足が短いタイプのクラゲで、掲示によると、ミズクラゲというそうだ。青い水の中をぷかぷかと泳ぐ……というのだろうか。漂っている姿はなるほど確かに、癒される。

砂漠の青い月夜という、真逆の映像が連想されるほど、透き通った生き物は、私を幻想の世界へと連れていく。

「クラゲ、好きでしょ?」

「え?」

別に、好きとも嫌いとも思ったことがなかったので驚いた。犬が好き、猫が好き、とはすぐに思い浮かぶけれど、クラゲが好き、なんてなかなか考えつかない。

「クラゲくんと、似てるから」

あっ、と声を上げた。その呼称を知る人間は、一人しかいないはず。

「どうして、森くんが知ってるの……?」

まだわかんないの、と森くんはいたずらに成功した子供のように笑う。自然に彼は私の手を取って、サリバン先生方式で、「森」という字をゆっくり書きながら言った。

「木が三つで、森。だから、みつき」

「みつき……さん?」

嘘でしょ。顔から火が出るかと思った。私は知らず、本人に対して恋愛相談を持ちかけていたなんて。

と、いうことはさっき電車の中で彼のスマホが着信を告げたのは、私からのダイレクトメッセージの通知か。

逃げ出したい衝動に駆られたけれど、そうはできなかった。彼が私の手を離さなかった。。

ムカムカしてきて、離してよ、と腕をぶんぶん振り回した。けれど、森くんの手は、もっと強く握ってくる。

「もう、森くん! からかってるんでしょ!?」

「からかう?」

森くんはきょとんとした。力が緩んだので、ようやく彼の手から自分の手を取り戻した。それでもまだ、彼の熱が残っている気がして、私は妙な違和感を覚えた。

てのひらが汗ばんでいるのは、好きな人に手を握られている緊張でかいた、私の手汗だ。

でも、手の甲が湿っているのは?

「森くんがみつきさんなら、私の気持ち、もうわかってるんでしょっ? なのに手を離してくれないなんて……」

森くんは、天を仰いだ。ああそっか、そういう風な考えになるのか、カナさんは。そうぶつぶつ呟いている。

そういえば、「カナさん」なのだ。確かにみつきさんは、私のことをそう呼んでいたけれど。森くんに面と向かって呼ばれると、なんだか照れくさい。

「あの、カナさん。俺のハンドルネームの秘密、もう一個あるんだけど」

彼は、クラゲの水槽をこつこつと軽く叩いた。それが何か、関係があるのだろうか。確かにみつきさんのアイコンに使われていたのも、クラゲの写真だった。

けど、よくよく思い出してみると、最初は彼女……じゃない、彼が撮影した空の写真がアイコンに設定されていた。

途中からクラゲのアイコンに切り替えた理由は、なんだろう。そして彼の「みつき」という仮の名前と、それから私。どんな関係があるというのだろう。

「だめ。降参。教えて」

「カナさん俺より国語の成績いいのに、知らないんだ? クラゲって、漢字で書いてみてよ」

クラゲを漢字でなんて、書く機会がない。そう主張すると、彼は快く教えてくれた。

「海に月。それでクラゲ。これでもう、わかったでしょ?」

都合のいい想像をしてしまった。再び彼が、私の手に触れて、指でなぞる。

森海の「海」と、月村奏の「月」。

「メッセージのやり取りをしているうちに、『カナ』さんが君だって気づいて、とても嬉しかった。学芸会のときのことは、俺もよく、覚えていたから」

あのときのカナさんのジュリエット、すごく可愛かったよ。

微笑みとともに小さな声で言われて、頬が熱くなるのを感じた。

「だから、『みつき』という名前に、『海月』の意味を後付けて、かけたんだ」

そして、みつきさんのアイコンは、クラゲに変わった。

彼の手が、私の手を柔らかく握り込む。今度は私も、抵抗しなかった。

私の手全体が湿っていたのは、彼もまた、緊張していたせいだった。

しばらく黙ってクラゲの姿を眺めていると、心が慰められていく。

そうか。同じ気持ちだったんだ。私が気づかれないように息を潜めて彼を見つめていたように、彼も私のことを。

トクトクと心臓の音が耳元で響いているように感じる。不快じゃない。癒しを感じるリズムだと思った。

「あのさ、助けられたのかな、俺。カナさんのこと」

「うん」

勿論、手帳を見られたことは腹立たしい。エリには抗議しなければいけないが、森くんのおかげで冷静に話すことができそうだったし、エリの気持ちも汲んであげられそうだ。

「学校こうしてサボったから」

制服姿のまま水族館に遊びに来ていても、特に入口で止められることはなかった。授業放棄をしたってこの程度なのだから、校則違反なんて、些細なものだ。

彼女のラメがいっぱいでキラキラしている唇や目元も、注意する前にまず、「可愛いね」って言ってあげられる気がする。

森くんは、首を傾げながらも、うんうん頷いて、クラゲを見つめた。

「海と空って、似てるよね。ミズクラゲって、満月みたい」

明日になれば、また森くんはクラゲのようにぼんやりと自由に漂う少年に戻ってしまうのだろう。

でも、私だけが知っていればいい。彼の素敵なところは、私の前以外では、眠っていたって構わない。

「ねぇ、森くん」

「うん?」

好きだよ。

少し背伸びをして、耳元に囁くと、クラゲ少年は、ほんのりと頬を染めていた。

コメント